吉大一院肿瘤免疫学陈京涛/刘勇军团队在Cellular & Molecular Immunology发表研究成果

固有免疫细胞(Innate lymphoid cells, ILCs)是近十年来发现的一类特有的固有免疫细胞,在免疫监视、免疫防御及免疫自稳中发挥重要作用。由于ILCs的表型及分化过程中所需的转录因子都和辅助性T细胞相似,因此也被视为辅助性T细胞的镜像细胞。近年来,越来越多的研究发现三型固有淋巴细胞(Type 3 innate lymphoid cells, ILC3s)具有复杂的表型特征,可介导ILC3s与多种免疫及非细胞间存在复杂的相互作用,从而直接或间接参与机体固有及获得性免疫应答,但相关的探索仍不透彻。可诱导共刺激分子(Inducilbe costimulator, ICOS)是表达于活化T细胞上的受体蛋白,可参与T细胞与ICOSL+细胞(如B细胞)的相互作用,从而产生的不同的免疫功能。研究发现,人多种组织来源的ILC3s也存在ICOS的表达,但有关ILC3s上的ICOS的功能,及是否存在ICOS/ICOSL通路介导的ILC3s与其他细胞的相互作用的均不明确。

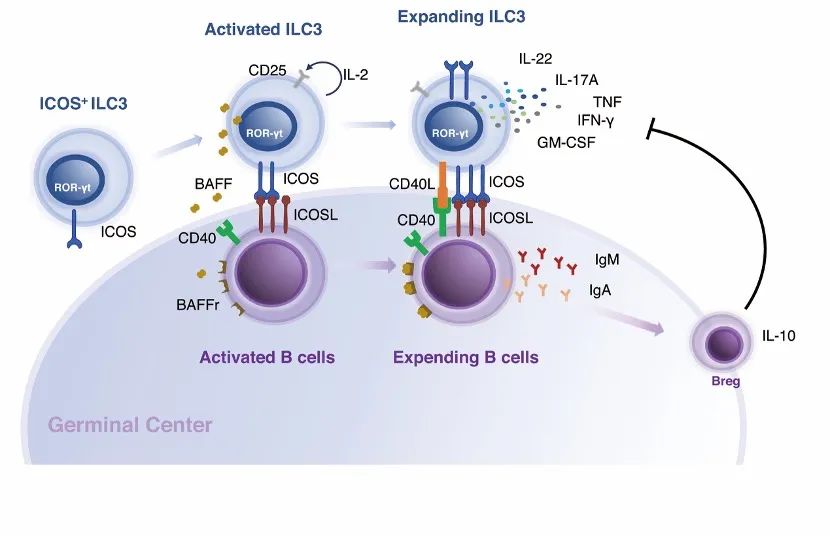

近日,吉大一院转化医学研究院肿瘤免疫学团队的陈京涛/刘勇军教授团队通过与吉大一院耳鼻喉科王宇声教授和史金凤博士长达5年的深度合作研究,在国际知名期刊Cellular & Molecular Immunology (JCR分区1区,中科院分区1区, IF=22.096)杂志上发表了题为“Reciprocal costimulatory molecules control the activation of mucosal type 3 innate lymphoid cells during engagement with B cells”的文章。报道明确了人多种组织来源的ILC3s上ICOS的表达,并首次发现ICOS可视作继IL-1β + IL-23后的第二活化信号,介导了ILC3s的存活,增殖和多种细胞因子(包括IL-22 IL-17A, IFN-γ, TNF, 以及 GM-CSF)的分泌。尽管已有研究发现ILC3s 促进B细胞的Ig 类型转换和功能,但B细胞对ILC3s的直接作用仍未可知。该报道直观的明确了ILC3s与自体B细胞的相互促进作用,一方面促进ILC3s的存活,增殖与细胞因子分泌,另一方面促进B细胞的存活,增殖及IgA, IgM(但无IgG)的分泌和IL-10的分泌,并首次揭示此互作关系由ILC3s上的ICOS和B细胞上的ICOSL部分参与,为研究ILC3在免疫微环境中的独特和非冗余作用,以及它们对研究淋巴组织形成过程中T细胞非依赖性B细胞反应和Ig类转换相关疾病(如常见变异型免疫缺陷)的重要意义。

ICOS在ILC3s上的非冗余作用与ICOS在辅助性T细胞尤其是滤泡辅助性T细胞(follicular T helper (Tfh) cells)的表型及功能相似,但也存在一定差别。在细胞因子分泌方面,ICOS+ILC3s分泌IL-22的能力更强,而ICOS+CD4+T细胞分泌IL-17A的能力更强,另外ILC3s不通过分泌IL-21参与B细胞的Ig类型转换,且这种ILC3s对邻近B细胞的促进作用是T细胞非依赖的。此外,ILC3s上CD40L的表达迟于ICOS,且ICOS受ICOSL共刺激后可促进CD40L的表达上调。在机制方面,这种B细胞对ILC3s的活化刺激依赖于ICOS通路,而ILC3s对B细胞的促进受多种因素调控,包括ICOS/ICOSL和CD40/CD40L通路,以及BAFF、Notch配体和Delta-like 2。有关ILC3s是否与其他表达ICOSL细胞的互作,以及ICOS通路介导ILC3s与B细胞在体内尤其是疾病状态下的作用,仍有待进一步探索。

吉林大学第一医院陈京涛教授和刘勇军教授为论文共同通讯作者,吉林大学第一医院免疫学博士吕信萍为第一作者。本研究获得了国家重点研发计划子课题、吉林省科技发展计划及吉大一院肿瘤免疫治疗学术特区平台等支持。