2021抗疫纪实(19)|“通”舟共济 ,“化”险为夷——吉大一院检验检测技术支援小队工作侧记

2021年1月以来,通化市疫情防控不断升级,牵动着很多人的心。1月21日17时,吉林大学第一医院检验科副主任曲林琳带领检验科杨宗兴、王莹及转化院郑柏松、于得海、齐翀等5人成立了检测技术支援小队,一行6人,带着吕国悦书记、刘彬院长的嘱托,冒雪赶赴通化市指导大规模核酸检测工作。这支队伍有着丰富的抗疫情核酸检验检测经验。

火线领命 马不停蹄

刚抵通化,队长曲林琳便接到了上级部门下达的任务——进一步规范检验全流程,提升通化地区核酸检测基地和公共检测平台的检测能力,争分夺秒结束第三轮筛查。曲林琳跟队员们传达了本次的工作任务及要求,明确各人分工,此时已是22日凌晨两点。

现场调研 对症下药

短暂休息后,支援小队先后前往位于中心医院的通化地区新冠核酸检测基地和移动检测基地分别调研。经过实地踏查发现,具备日检测能力3.5万管的核酸检测基地在人员配置、岗位责任、操作流程等方面尚可进一步梳理优化,这有助于进一步缩短第三轮筛查时间。针对发现的问题和存在的不足,全队上下经过充分商讨,提出了切实可行的解决方案并第一时间落实,抢在第三轮全员筛查前完成整改。公共检测平台的8辆移动检测车上,各单位驰援的检测队克服诸多困难,不断改进工作流程,保质保量完成检测。

战前动员 厉兵秣马

为全力打好第三轮核酸检测攻坚战,团队给基地所有检测人员进行了战前动员,大家士气满满,纷纷表态能够服从命令听指挥,圆满完成任务。同时,曲林琳对大家提出了具体的要求,明确人员安排、岗位分工。

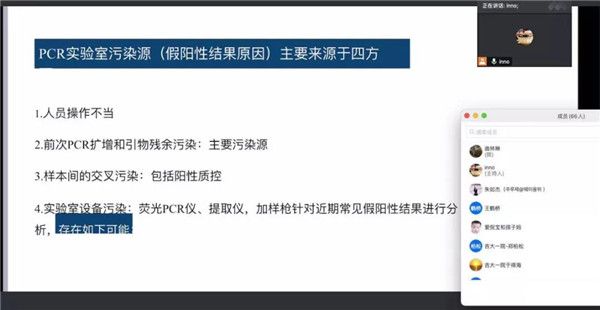

动员会后,支援小队与检测基地PCR各组长们对接,详细讨论检测各环节并传授经验、组织协调,又通过线上视频会议方式,对检测基地人员培训避免实验室污染的经验和做法,阳性结果判定和处理方式等技术要点。

统筹规划 内外兼顾

为使检测基地和公共检测平台在第三轮筛查中发挥出最大检测能力,确保任务按时完成,支援小队进一步优化落实了标本运送流程和优先满足实验室检测数量、增派志愿者负责标本前处理两大提升检测能力的关键举措。

支援小队主动请缨,深入到检测基地,协助检测中心60名队员梳理检测流程,细化岗位责任,提出流水线式工作方案,既降低二区工作时长和强度,又减少人为操作失误,实现各个环节紧密衔接,核酸检测全速运行。

参与检测 首战告捷

25日是第三轮筛查的第一天,为了帮助基地检测人员迅速进入战时工作状态,支援小队混编到基地检测队伍,在舱内指导并参加实战。第一日24小时内共检测样本34760管;移动检测车24小时内检测样本19934管,均达到最大检测能力,且混检阳性者均得到单管复核,未发生漏检,完成预期检测任务。

精锐队员 尽展风采

曲林琳带领团队以检测基地为主战场,从流程上思考改进,从细节上密切把关,统筹和布置实验室人员、关注设备情况及检测质量,指导检测基地提升检测能力,确保核酸筛查不出纰漏。

为了让基地队员既能尽快掌握大规模筛查的工作流程又保持充足的体力,基地队员实行三班倒,而支援小队持续带教三班。56小时奋战和不眠不休,经常穿上防护服工作长达十个小时,不敢喝水不能上厕所,最终支援小队和病毒竞速,并带出60名具有坚强战斗力的基地检测精英!

同舟共济 守护家园

经全体检测人员共同努力,两天内检测基地和移动检测车共完成检测119109管(254579人),其中检测基地完成71617管(151903人),移动检测车完成47491管(102676人),顺利保障通化市第三轮核酸筛查完成。队员们与检测基地人员同舟共济、守护家园,防护服下凝聚成了深厚的情谊。

图文来源 吉林大学第一医院核酸检测技术小队